アンティッサ(8):戦争の終わり

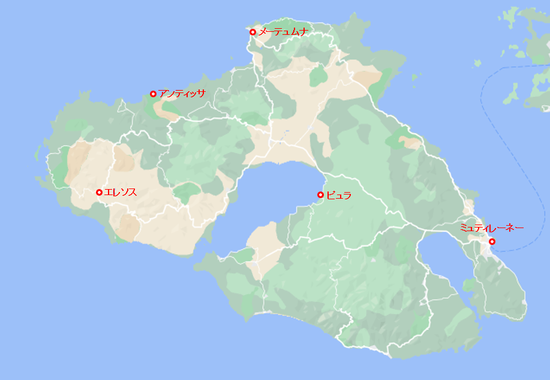

BC 412年、戦争はまだ続いていました。この年、スパルタ側に寝返ったキオスは、軍船を派遣してメーテュムナとミュティレーネーをスパルタ側に寝返らせました。しかし、アテーナイがすぐに察知して軍船を派遣し、この2つの町を再び掌握しました。この時、スパルタ軍もレスボス島に駆けつけてキオス軍を支援しようとしたのですが、すでにメーテュムナとミュティレーネーをアテーナイ軍が確保したあとでした。そこから逃走したキオスの軍船がエレソスに停泊しているのを、スパルタの海軍司令アステュオコスは見つけました。アステュオコスはアテーナイ側の動きを知ると、自分の率いてきた重装歩兵部隊をアンティッサとメーテュムナに向かわせましたが、どちらの町も奪回することが出来ずに終わりました。アステュオコスは部隊を回収してキオスに撤退しました。

BC 406年、スパルタの海軍司令カリクラティダス率いるペロポネーソス同盟軍はメーテュムナを猛攻して陥落させました。メーテュムナの全ての財産は戦利品として押収され、捕虜となったメーテュムナ人と(メーテュムナを防衛していた)アテーナイ人はアゴラ(市場)に集められました。ペロポネーソス同盟軍からは「メーテュムナ人はアテーナイ人と同様に奴隷として売り払うべきだ」という声が上がりました。しかしカリクラティダスは「ギリシア人はなるべく奴隷になるべきではない」と答えました。翌日、アテーナイの駐留兵は奴隷に売られましたが、メーテュムナ人捕虜は解放されました。

アンティッサから話は外れてしまうのですが、私はこのカリクラティダスという人物に興味を持ちました。彼はギリシア人が他民族に優越することを信じていたようです。ところが彼の前任者のリューサンドロスは、異民族であるペルシアの王子キューロスに取り入って、キューロスからの莫大な資金援助を得て、それによって戦争を遂行していました。リューサンドロスはカリクラティダスに海軍司令の職を引き継ぐ際に、わざと残りの金をキューロスに返してからカリクラティダスに職を渡しました。そのために、カリクラティダスは兵士に支払う金が不足してしまいました。しかたがなくペルシアまで行ってリューサンドロスがしたのと同じようにペルシアから資金を得ようとしましたが、異民族に身をかがめて金を乞うことは彼のプライドが許しません。そのような態度でしたのでペルシア側もカリクラティダスに塩対応をしました。カリクラティダスは

憤激してエフェソスに去り、蛮族に侮辱されながら、富があるからといってそいつらに威張ることを教えた最初の人々に多くの呪いを掛け、居合わせる人々を証人として、自分がスパルタに帰り次第、ギリシア人を和解させて自分たちが蛮族から恐れられるようになり、互いの戦争に蛮族の力を求めるのをやめるようにするためにあらゆる力を尽くそうと誓った。

プルータルコス著「リューサンドロス伝」 6節 河野与一訳 より(ただし、漢字、かなづかいは、現代のものに改めました。)

ということです。ギリシア人を和解させて自分たちが他民族から恐れられる存在になろう、と言っているところに、彼なりの理想が見えて興味深いです。

このあとカリクラティダスは、アテーナイとの海戦(アルギヌーサイの海戦)で戦死してしまうので、結局、アンティッサのアテーナイ支配は存続しました。一方、カリクラティダスが戦死したので、海軍司令(厳密には副官)は再びリューサンドロスになりました。彼は翌BC 405年、アイゴスポタモイの戦いでアテーナイ海軍を壊滅させてしまいます。そして翌年、BC 404年にアテーナイはスパルタに対して降伏しました。27年に渡るペロポネーソス戦争はようやく終了しました。リューサンドロスはアテーナイ降伏までの1年間

方々の町の民主制やその他の政治を廃止して、各々の町にスパルタ人のハルモステース(=知事)を一人ずつと、町毎に自分が設けさせた政治的結社から選んだ十人ずつのアルコーン(=施政官)を残していった。これは敵対している町々にも同盟国となった町々にも同様に行い、ゆっくりと沿岸を航海して、ある意味における全ギリシアの覇権を自分のために確立した。

プルータルコス著「リューサンドロス伝」 13節 河野与一訳 より(ただし、漢字、かなづかいは、現代のものに改めました。)

のでした。つまり、町々はスパルタの支配下というよりも、リューサンドロス個人の支配下に置かれてしまったのでした。

その後のアンティッサの歴史については私の力量では調べられませんので、ここまででアンティッサの話を終わりにします。ここまで書いてきて気づいたのは、アンティッサが主役の話が少ない、ということです。アンティッサの人としてはっきりと名前を出せたのはテルパンドロス1人だけでした。アンティッサはミュティレーネーやメーテュムナの影に隠れてしまうような存在だったようです。それでも、ストラボーンの「地理誌」にその名前が登場するということはAD 1世紀においても、この町は存続していたということになります。