- プリエーネー:目次へ ・前へ ・次へ

プリエーネーがペルシアの支配から脱するのは、それから15年後、ギリシア本土の連合軍がペルシア軍をミュカレーで破ってからのことでした。その後、プリエーネーはアテーナイを中心とする対ペルシア軍事同盟であるデーロス同盟に参加します。BC 431年にペロポネーソス戦争(アテーナイを中心とするデーロス同盟と、スパルタを中心とするペロポネーソス同盟の間の戦い)が始まります。この戦争で、プリエーネーがどのように振舞ったのか、よく分かりません。この戦争はBC 404年、アテーナイの敗北によって終結します。プリエーネーは今度はスパルタの支配下に置かれます。

BC 399年、若きスパルタ王アゲーシラーオス2世は小アジアに渡ってペルシアに戦いを挑みました。そのアゲーシラーオスが小アジアで善戦するのを見たペルシアの宰相ティトラウステスはギリシア本土内で戦争が起きるように陰謀を画策し、再びアテーナイがスパルタに対して戦争を始めることになりました。この作戦は功を奏し、アゲーシラーオスは故国スパルタに戻らざるを得なくなります。やがて戦況はアテーナイ側が優勢になりました。ペルシアとしてはスパルタ、アテーナイのどちらの勢力にも強大になって欲しくないので、突然ここで戦争に介入して停戦に持ち込みました。これがBC 386年の「大王の和約」という平和条約です。この条約によって小アジアのギリシア都市はペルシアの支配下に入ることになりました。これによってプリエーネーもペルシアの支配下に入ります。

これより少し前、プリエーネーの南東にあるカーリア人の町ミュラサの支配者ヘカトムノスがペルシア王国支配下のカーリアの太守になるという出来事がありました。ミュラサは元々ペルシアに服属していましたが、それはペルシアの一部リュディア属州の一部としてでした。ところが当時のペルシア王アルタクセルクセースは、このリュディア州からカーリアを分離させて独立の属州とし、その太守にヘカトムノスを任命したのです。これは異例のことで、ヘカトムノスはペルシア人以外で太守の地位についた始めて人間になりました。彼はかなりの野心家で、事実上の独立を勝ち取っていました。BC 386年の「大王の和約」によりプリエーネーはこのヘカトムノスの支配下に入ったのでした。

BC 377年ヘカトムノスの長男マウソロスが王位を継ぐと、彼はこの国(カーリア国)の首都としてプリエーネーの南にあるギリシア人(ドーリス人)の町ハリカルナッソスを選びました。彼はハリカルナッソスを首都にふさわしくあるように改造していきます。一方で、彼はミュカレー山の麓に壮大な新都市を建設する計画を立てました。というのは、プリエーネーの町はこの頃、港がマイアンドロス川による堆積作用によって使い物にならなくなり、衰退していたからでした。実をいうと、現在残っているプリエーネーの遺跡は、この計画から生まれた新しいプリエーネーの町の遺跡です。それ以前の、古くからあった町の遺構は英語版のWikipediaの「プリエーネー」の項によれば、まだ見つかっていないということです。この新しいプリエーネーの建設はマウソロスが生前には着手されませんでしたが、その後、マケドニア王アレクサンドロス大王がこの地の支配者になるにおよんで着手されます。しかし、そのことをお話しする前に、プリエーネー出身の建築家ピュティオスのことを話す必要があります。

彼はこの頃活躍した建築家であり、建築の理論家でもあり、彫刻家でもありました。彼はドーリス式の建築様式を批判し、それに対抗するイオーニア様式を理論的に洗練させました。残念ながら私には古代ギリシアの建築様式に関する知識が乏しくて、彼がドーリス式を批判する内容を理解できません。イオーニア式とかドーリス式というのは単に柱頭の様式のことだけではなく、柱の並べ方や梁の様式も含むようです。彼の建築の理論書「注釈」は失われてしまいましたが、その内容は紀元前後に活躍したローマの建築家ウィトルウィウスの著書「建築について」によって部分的に伝えられています。ピュティオスは学問としての建築学を確立し、建築家がすべての芸術と科学に通暁すべきであると主張しました。

さてマウソロスは自分のための壮麗な霊廟をハリカルナッソスに建てることを生前から計画しておりました。カーリア人でしたがギリシア文明に心酔していたマウソロスは、ギリシアの著名な建築家2名に自分の霊廟の設計を任せます。その一人がプリエーネーのピュティオスであり、もう一人がパロス島のサテュロスでした。マウソロスの死後、妻のアルテミシアが王位を継ぎ、この霊廟の建設も引き継ぎました。彼女は、この建設に費用を惜しまず、ピュティオスやサテュロスのほかにも当時のギリシアの最上の建築家と彫刻家を何人も招聘して建設に従事させました。こうして完成したのがマウソレウム(マウソロス霊廟)です。英語のmausoleumという単語は「壮大な霊廟」のことを意味しますが、その語源となったのがこの霊廟でした。マウソレウムは世界の七不思議の一つにも数えられていました。

- ところで「世界の七不思議」という言葉の原語では「不思議」という意味はなく、これは日本語にする時に誤訳したらしいです。もともとは「世界の七必見」という意味だったそうです。そうだと分かると意味がしっくりしてきます。

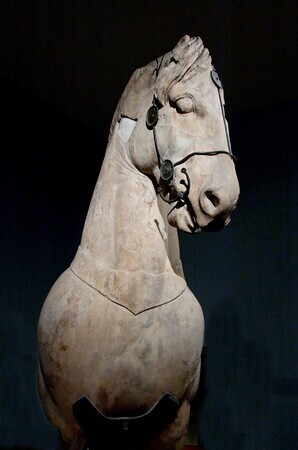

マウソレウムは現存しませんが、そのミニチュア模型がイスタンブールにあるようです。マウソレウムの最上階には、4頭立ての馬車の彫像が設置されましたが、これはピュティオスの作であると伝えられ、その一部が今、大英博物館に保管されています。

(左:大英博物館蔵のマウソレウム最上階の馬の像)

- プリエーネー:目次へ ・前へ ・次へ